会社を創業したり、新規事業を始めるためには、まとまった資金が必要になります。

この資金の調達のために、会社は新株発行や増資を行います。

つまり、会社は、新しく株式を発行し、投資家を株主としてとして迎い入れます。

その結果、株主は会社の所有権を持つので、種々の権利を持つことになります。

今回は、株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)について確認していきましょう。

株主の権利について

株主の権利には、①経営参加権、②剰余金配当請求権、③残余財産分配請求権があります。

経営参加権

経営参加権は、株主総会に出席し、剰余金の配当や役員の選任・解任などの重要事項の承認を通じて、間接的に企業経営に参加できる権利のことをいいます。

株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関であり、株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する総会です。

株主総会は最低でも1年に1回以上開催されることになります。

株主総会では、1単元株(株式の最低売買単位)に対して1つの議決権が与えられます(一株一議決権の原則)。

つまり、多くの単元株数を保有している人ほど議決権の数が多くなり、逆に、単元株に達しない単元未満株の株主は、株主総会での議決権は与えられません。

【株主総会の主な決議事項例】

- 定款の変更

- 取締役・監査役等の選任・解任

- 計算書類の承認

- 剰余金の配当

- 取締役・監査役等の報酬額の決定

- 資本金・準備金の減少

- 自己株式の取得に関する事項の決定

- 解散

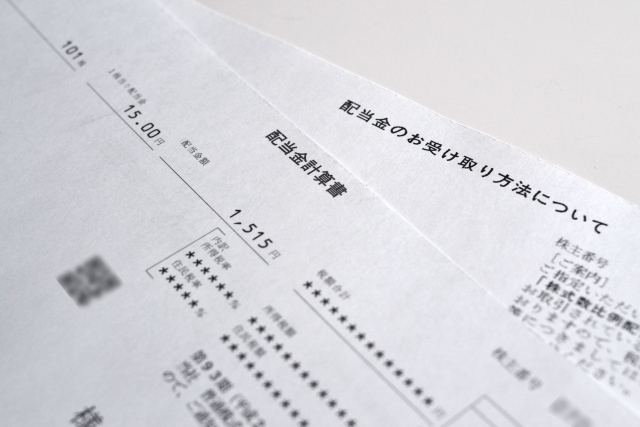

剰余金配当請求権

剰余金配当請求権とは、株式会社の剰余金から株主が配当を受け取ることを可能とする権利のことです。

剰余金配当請求権は、利益配当請求権や配当請求権と呼ばれる場合もあります。

剰余金とは、簡単に言うと、会社が貯めこんでいる利益の総額になります。

つまり、会社の貯めこんでいる利益の総額の一部を株主に譲り渡すことを請求する行為が「剰余金配当請求権」ということになります。

剰余金の配当は、①取締役会の決議の通過後、②株主総会の決議で決定されます。

上記のプロセスを踏んでいれば、剰余金の配当を行うことができる回数に制限はありません。

ただし、必要以上に剰余金の配当が行われると会社の経営が立ち行かなくなってしまうので、配当額の総額には以下の制限が設けられています。

| 制限の種類 | 内容 |

|---|---|

| 純資産額による制限 | 純資産(資本金+資本剰余金+利益剰余金)の合計が300万円を下回っている場合はそもそも配当自体できません。 |

| 分配可能額による制限 | 今まで稼いできた利益の額(その他剰余金の額)を超える配当はできません。 |

残余財産分配請求権

残余財産分配請求権は、株式会社が解散しなけばならない時に発生する請求権です。

株式会社が解散する場合、負債を返済した後に財産が残っていれば、株主は持ち株数に応じて、財産を受け取れる権利があります。

この権利を残余財産分配請求権といいます。

よって、負債を返済した後に会社に財産が残っていなければ、残念ながら、残余財産分配請求権は発生しません。

なお、この場合、解散した株式会社の負債に対する株主の責任は有限責任なので、株主の株券は紙切れになるだけで、他の債権者に対する会社の借金を株主が負うこともありません。

ただし、中小企業では、①代表取締役(社長等)が会社の債務について連帯保証に入っていたり、②会社のお金と代表取締役のお金が混合していたりするので、株主である代表取締役が他の債権者に対する会社の借金について責任を負うこともあります。

コメント