贈与税は、贈与をした人ではなく、贈与を受けた人(受贈者)にかかる税金です。

よって、贈与を受けた人(受贈者)は、申告期限までに贈与税の申告書を税務署に提出し、それに伴う贈与税額を納税しなければなりません。

今回は、贈与を受けた人(受贈者)が行う贈与税の申告・納税方法と期限についてを解説していきます。

贈与税の申告方法について

1月1日~12月31日までの1年間に贈与をを受けた人(受贈者)は、贈与税の確定申告をする必要があります。

ただし、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下で贈与税が発生しない場合は、贈与税の確定申告をする必要はありません。

申告期間

贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までです。

所得税の申告期間(2月15日~3月15日)と贈与税の申告期間(2月1日~3月15日)を混同している人が多いです。贈与税の申告書は、所得税の申告書より15日間早く提出することができます!税務署の窓口に贈与税の申告書を提出する予定の人は、2月1日~2月14日までの間に申告書を提出した方が混雑を避けられるため圧倒的に楽です!

作成方法

贈与税の申告書は、「国税庁確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

具体的には、贈与税の確定申告書の第一表(相続時精算課税制度を利用する場合は第二表も追加)を作成することになりますが、「国税庁確定申告書等作成コーナー」の案内画面に沿って金額を入力すれば、自動的に贈与税の申告書は作成できます。

ただし、贈与金額が多額であったり、住宅取得資金の非課税などの特例を利用する場合には、申告を正確に行う必要がありますので、税理士に申告書の作成を依頼することを検討してください。

提出先

贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人(受贈者)の住所地の税務署(つまり、受贈者の最寄りの税務署)になります。

贈与税の申告書の提出方法は、①電子申請・②郵送での申告書類送付・③税務署窓口での申告書提出のどれでもOKです。

「国税庁確定申告書等作成コーナー」の最初の画面で、申告書の提出方法が聞かれますので、その時までに①~③のどの方法で提出するか決定しておく必要があります。

贈与税の納税方法と納税期限について

納税期限

贈与税の納税期限は翌年の3月15日までで、贈与税額を金銭で一括納税することになります。

通常は、贈与税の申告書を提出し、その後、贈与税の納税を行うことが多いですが、順番が逆でも特に問題はありません。

ただし、贈与税の申告書を提出した後に、「税務署から納税期限のお知らせはこない!」ということは必ず覚えておいてください。

贈与税の申告書を提出すると、後日納税のお知らせが来ると勘違いして、納税期限までの納税を忘れるという人がたまにいます。

納税を「自ら」行うまでが、贈与税の申告・納税の一連の流れになることを必ず覚えておいてください。

納税方法

贈与税の納税方法については、以下の5つがあります。

- 「領収済通知書」を利用して税務署・金融機関・郵便局で納税する

- ダイレクト納付で納税する

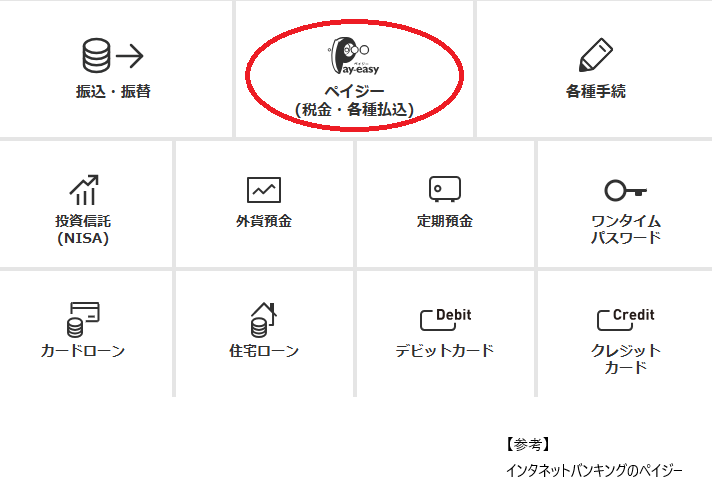

- インターネットバンキング(ペイジー)で納税する

- クレジットカードで納税する

- コンビニで納税する

- スマホアプリで納税する

「領収済通知書」を利用して税務署・金融機関・郵便局で納税する

贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が住んでいる場所の最寄りの税務署で納税することができます。

税務署で納税する場合は、「領収済通知書」という税務署に備え付けられている書類に必要事項を記載し、窓口で現金と共に提出すれば納税が完了します。

なお、事前に税務署から「領収済通知書」を入手しておけば、金融機関や郵便局でも納税をすることができます。

この場合、現金納付だけでなく、預貯金口座からの納付も可能になります。

ダイレクト納付で納税する

e-Taxによりインターネットで贈与税の申告書を提出した場合、納税者の預貯金口座から贈与税の納税額を直接口座引き落としできます(ダイレクト納付といいます)。

ダイレクト納付を利用するためには、事前に税務署に①e-Taxの利用開始の申請をして、②ダイレクト納付を行うための専用の届出書を書面で提出する必要があります。

手続き完了までに1か月程度かかりますので、ダイレクト納付を利用する場合は、税務署への申請を早めにおこないましょう。

インターネットバンキング(ペイジー)で納税する

贈与税はインタネットバンキングのペイジーを利用して支払うことができます。

なお、ペイジーは銀行のATMなどでも利用することができ、贈与税の納税額が多額になり、他の方法が利用しにくい場合、この方法が一番楽な納税方法になるでしょう。

クレジットカードで納税する

「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用して贈与税の納税をすることができます。

ただし、納税額に応じて決済手数料(1%~2%)を支払うことになるのと、領収証書が発行されません。

コンビニで納税する

「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」からQRコードを作成し、コンビニの窓口に納税額とともに持参するとレジで贈与税の納税ができます。

ただし、納税可能額は30万円以下までとなります。

スマホアプリで納税する

「国税スマートフォン決済専用サイト」からキャッシュレス決済で贈与税を納税できます。

利用できるキャッシュレス決済の種類は以下の通りになります。

ただし、納税可能額は、30万円以下までとなります。

延納(えんのう)とは?

贈与税では、土地・建物などの不動産の贈与を受けた際に、金銭での贈与税の納税ができない場合は、延納(納税を一時待ってもらえる制度)が認められています。

ただし、延納(えんのう)が認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

- 贈与税額が10万円超であること

- 金銭で一括納税できない理由が存在すること

- 不動産等の担保を提供できること

- 延納期間が5年以内であること

- 納税期限まで(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)に延納申請書を税務署に提出して、税務署長の許可を受けていること

なお、似たような言葉に物納(ぶつのう)というものがあります。

物納とは、「相続税」の金銭納付が困難な場合にのみ認められる納税方法で、相続した財産そのものを国に納める制度です。

物納が認められているのは、相続税で、「贈与税」には物納は認められていないので注意が必要です。

コメント