経済活動や国民経済の基盤は、物価が安定していて、お金を安心して使えることから始まります。

そこで、日本銀行は、物価(モノやサービスの価格)の安定のために、金融政策を決定し、実行しています。

金融政策とは、金融市場における金利の形成に影響を及ぼし、通貨および金融の調節を行うことです。

今回は、日本銀行が行っている金融政策のうち、①基準割引率および基準貸付利率の変更、②預金準備率操作、③公開市場調査についてみていきましょう。

基準割引率および基準貸付利率の変更について

基準割引率および基準貸付利率とは、日本銀行が民間金融機関に貸し出しを行なう際に適用する基準金利のことです。

好景気の時は、基準貸付利率などを上げることにより、金融引締めを図り、金利の上昇を促します。

逆に、不景気の時は、基準貸付利率などを下げることにより、金融緩和を図り、金利の下落を促します。

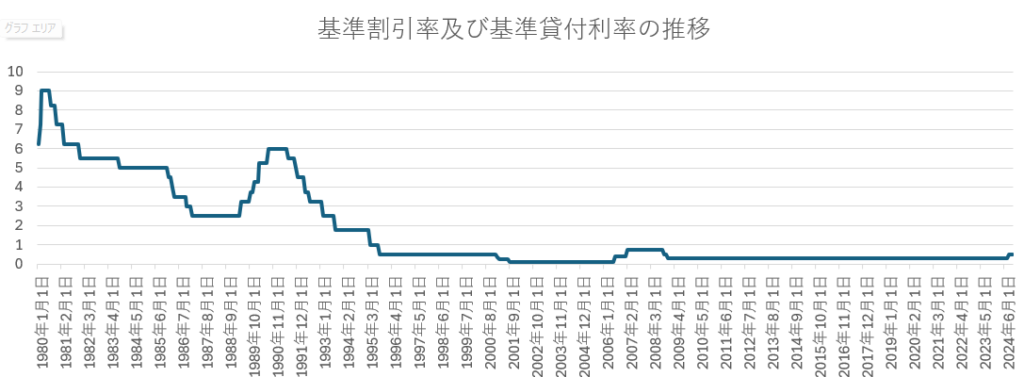

基準割引率および基準貸付利率の推移状況は以下のようになります(現在は0.5%です)。

【参考:日本銀行時系列統計データ検索サイト】

預金準備率操作

預金準備率とは、金融機関が顧客から受け入れた預金のうち、日本銀行に預け入れることを義務付けられた比率のことをいいます。

例えば、預金準備率が10%であった場合、金融機関は10%を日本銀行に預け、それ以外の90%を貸し出しに回します。

この預金準備率は、日本銀行によって操作されます。

好景気の時は、預金準備率を上げることにより、金融引締めを図り、金利の上昇を促します。

例えば、預金準備率を10%➡20%に変更すると、金融機関が貸し出しに回せるお金が80%に減り、貸出金額(供給)が少なくなることで、金利の上昇を促せます。

不景気の時は、預金準備率を下げることにより、金融緩和を図り、金利の下落を促します。

例えば、預金準備率を10%➡5%に変更すると、金融機関が貸し出しに回せるお金が95%に増え、貸出金額(供給)が増えることで、金利の下落を促せます。

ただし、金融機関から日本銀行に預け入れたお金は、ただ預け入れているだけのため、収益を生みません。

よって、預金準備率操作は、収益性の無い資産を金融機関側に押し付けしまい、金融機関の経営に大きな影響を与えてしまうことになりますので、現在、日本では預金準備率操作は行われていません。

公開市場操作

日本銀行が金融機関などと債券の売買を行い、資金量を調整することを公開市場操作といいます。

日本銀行が金融機関へ債券を売却して市中の資金量を減少させることを「売り」オペレーションといい、日本銀行が金融機関から債権を購入して市中の資金量を増加させることを「買い」オペレーションといいます。

なお、「売り」オペレーションか「買い」オペレーションかは日本銀行側から見た時の視点になります。

好景気の時は、売りオペレーションを実施し、金融引締めを図り、金利の上昇を促します。

逆に、不景気の時は、買いオペレーションを実施し、金融緩和を図り、金利の下落を促します。

コメント